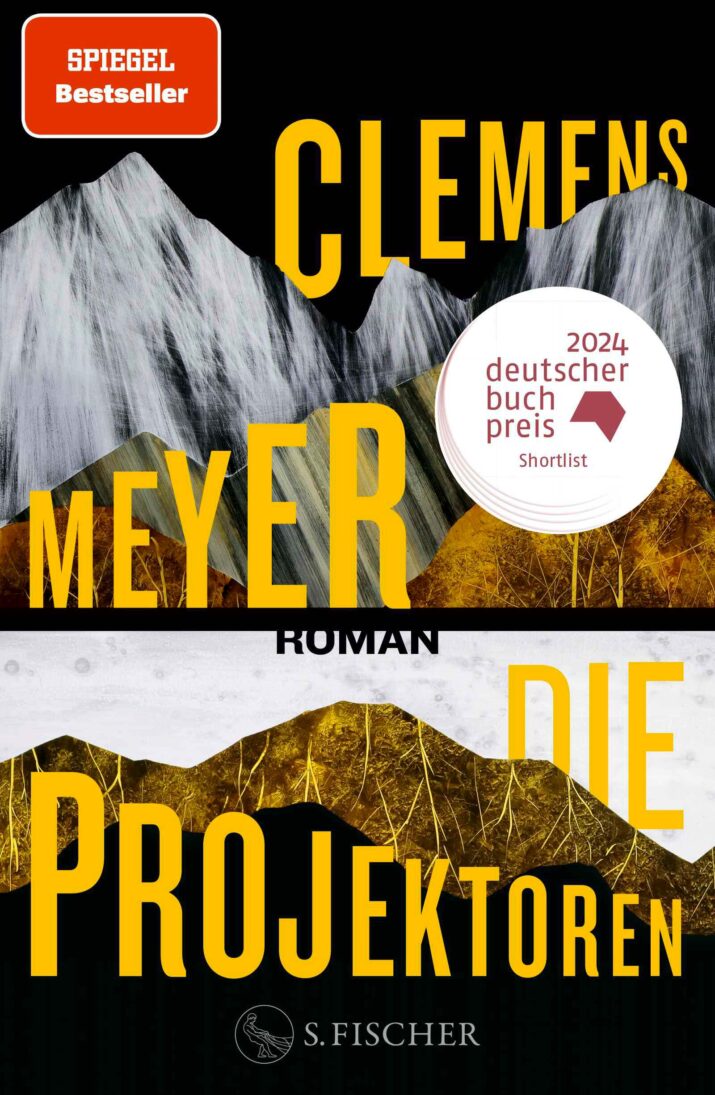

Ihr Roman Die Projektoren spielt zu großen Teilen im ehemaligen Jugoslawien, genauer: im Velebit, wo in den 1960er-Jahren die Winnetou-Filme gedreht wurden. Er ist eine Hommage ans Kino und an Karl May – bei Ihnen Dr. May genannt –, einige Kapiteltitel referieren auf seine Bücher. Was war für Sie zuerst da: die Filme oder die Bücher?

Ich glaube, es war das Buch Der Ölprinz, eine Erzählung von Karl May, die mir mein Onkel Mitte der 1980er-Jahre zum Geburtstag schenkte oder zu Weihnachten. Da liefen die Filme auch gerade an in den Kinos der DDR – sie hatten dort ja erst 20 Jahre nach ihrem Entstehen Kino-Premiere. Parallel dazu begann der Verlag Neues Leben, die Bücher auch in der DDR zu verlegen. Da merkte ich aber ganz schnell: Die Filme, auch die ersten – also Der Schatz im Silbersee, Winnetou 1 bis 3 –, die noch ganz gut waren, hatten mit den Büchern eher wenig zu tun …

Hatten Sie bei Ihrem Schreiben dennoch ganz konkrete Szenen aus den Winnetou-Filmen mit Pierre Brice und Lex Barker vor Augen? Ihre Hauptfigur der Cowboy trägt zum Beispiel ein kariertes Dreieckstuch, unter dem sich eine Wunde verbirgt, die der von Old Shatterhand entspricht.

Nein, das mit der Narbe ist Zufall. Ursprünglich war geplant, dass der Cowboy als Junge bei den Partisanen von den Deutschen gehängt wird, aber überlebt. Jetzt gibt’s das im Roman nur noch als Episode eines Groschenromans, den der Cowboy in den 1970ern in der BRD schreibt.