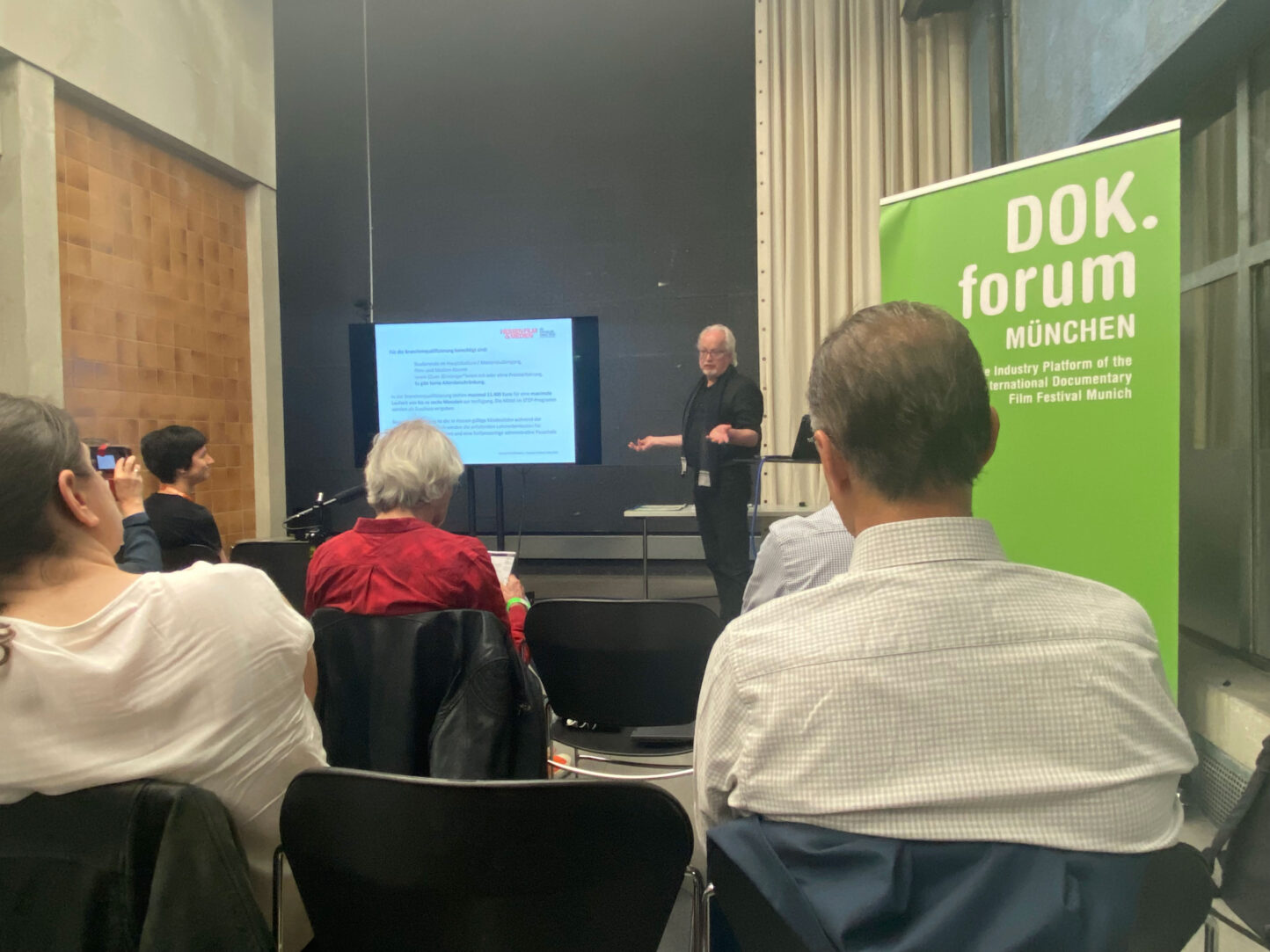

„Ich kann es mir nicht leisten, für Euch zu arbeiten.“ Diesen Satz hat Thorsten Grieser schon oft gehört. Der für die Finanzen der Internationalen Münchner Filmwochen GmbH verantwortliche CFO erzählt von erheblichen Budgetlimits, wenn das Filmfest München neue Mitarbeiter engagieren will. Grieser machte den Auftakt zur Tagung „Filmfestivals als Arbeitgeber der Kreativbranche“, zu dem die AG Filmfestival im Mai nach München eingeladen hatte. Der Think Tank mit Vorträgen und Workshops fand im Rahmen von DOK.forum statt, der Industrieplattform des DOK.fest München. In den Räumen der HFF München fungierte der scheidende DOK.fest-Leiter und künftige HFF-Präsident Daniel Sponsel als Gastgeber, gefördert wurde die zweitägige Veranstaltung vom FFF Bayern.

Detaillierte Einblicke in einzelne Filmfestivals gaben Aufschluss über die Arbeitsweisen der sehr unterschiedlich agierenden Player, darunter das überregionale Frankfurter Lichter Filmfest, die regionale Regensburger Kurzfilmwoche und das Filmfest München als zweitgrößtes internationales Filmfestival Deutschlands. Konkrete Zahlen ergaben eine „institutionalisierte Mangelverwaltung“, wie Grieser anmahnte. Das fehlende Geld und das herausfordernde Arbeiten an der Grenze zur Fremd- und Selbstausbeutung waren kritische Punkte, die in allen Festival-Ligen thematisiert wurden und großen Handlungsbedarf erkennen ließen. Zielpunkt der Tagung war, Ideen für eine gemeinsame Jobbörse aufzusetzen, und am Ende konnte sich die angereiste Festivalbranche sogar zu verhaltenem Optimismus durchringen. Der Tenor: Wir müssen aus dem Mangel das Beste machen.